スピーカーは、スピーカーケーブルでアンプにつなぐ。

バナナプラグを使うと着脱が簡単にできるのでおすすめだ。

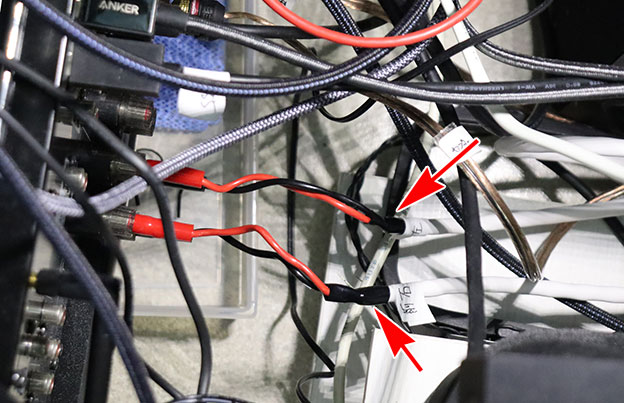

AVアンプでサラウンドを聞くために、6個のスピーカーをつなぐ。

5.1chサラウンドで、スピーカーケーブルは、+と-で、5個で10本つなぐ。

オーディオシステムは、アンプやスピーカーを取っ替え引っ替え、調整に手間がかかる。

スピーカーケーブルは、バナナプラグでつなぐようにしよう。

スピーカーケーブルの作り方(バナナプラグとケーブルのつなぎ方)

バナナプラグって何? スピーカーケーブルって何?

- オーディオ スピーカーケーブル:家庭用のアンプとスピーカーをつなぐケーブルのこと

- バナナプラグ:ピン型の端子で、測定器のプローブなどでも使われている

スピーカーケーブル(オーディオ スピーカーケーブル)

アンプとスピーカーをつなぐための銅線で、2本ペアになっている。

- 極性があるので、区別がつくように色が違うなど工夫されている

- ノイズが少ないツイストペア線もあるが値段が高い

- 銅線の太い、細いで音は、ほとんど聞き分けられない

ピンキリの世界で、オカルトによるボッタクリの価格のものがたくさんある。

30年前のバブルの頃は、K14の金線(58%金-銅合金)の1mが1万円とかで売られていました。今だと、1mが5万円くらいになりそう。

おすすめのスピーカーケーブルは?

スピーカーケーブルには、2種類あって、

- CCA:アルミに銅メッキをした銅線→純銅線より安い

- OFC:純銅の線 → 値段が高い

単純に金属の値段が違うからで、「アルミ < 銅 」だから。

線の太さは、AWG(アメリカンワイヤーゲージ)規格で、14か16 AWGがよく使われる。AWGの数字は 小さい方が太い。

電気抵抗の小さい 銅「OFC」線の方が音が良いと言われる。値段も2倍違うし。

若い頃から、幾度となくブラインドテストをして、銅線とアルミ線の違いを聞き分けることができない。

別室に待機しつつ、ケーブルの付けかえは他人にしてもらって、目隠しをして聞き比べなければブラインドテストにはなりません。

ヨリ線と太いのが好きなら、Amazonベーシックに 良いのがある。

14ゲージの ツイスト線(OFC)を 白い樹脂で被覆(ひふく)してある。30.5mで 4千円チョイ。

ただし、ケーブルが 8mmと太いため取り回しがキツい。被覆をむくのが むずかしいので上級者向け。

外の白い被覆は、凹みを狙って らせん状に切り開くか、縦に切れ目を入れて スナック菓子の袋を両手で引っ張って開くようにむく のがコツ。

分岐部に熱収縮チューブを忘れないようにいれておこう。

ケーブルの断線を防ぐ意味よりも、被覆の端がささくれだっているのを見えないようにする”見た目の解決”。

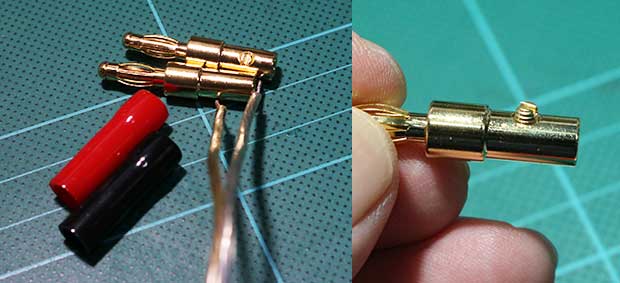

バナナプラグ

金メッキされているものを選ぼう。

Amazon Basics(Amazonのオリジナルブランド)のバナナプラグに興味があって買ってみた。

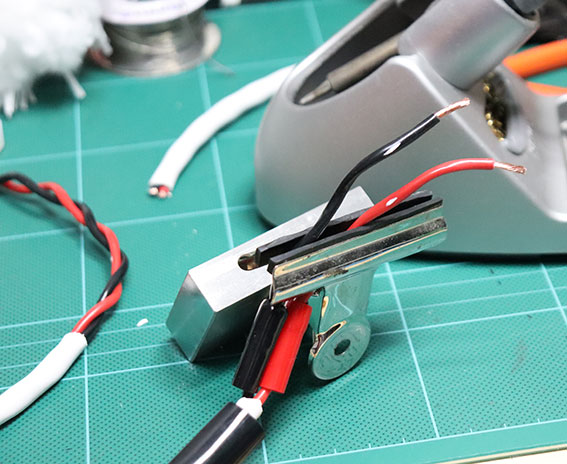

ケーブルの固定は、より線(銅線)の先をほぐしてカップの中で広げて押さえこむ機構。

金メッキが施されていて、ネジも加工精度が良くてしっかりとしまる。なかなか良い。

プラグ部も太すぎず、YAMAHA AVアンプのスピーカー端子にも、ささるのを確認しました。

秋月電子で買った ターミナル端子、バナナプラグ。安価で、金メッキだが、スピーカーケーブルをうまくネジで固定できない。

中国製パチモンのバナナプラグ。ケーブルを差し込んで、芋ネジで固定する。

スピーカー端子が密接して配置されているアンプで、指で持つ部分が細くて干渉しないメリットがある。

Amazonで売っている中国製パチモンのバナナプラグ。28本(赤黒2本14組)で999円。

驚異的な安さだ。軽いので、真鍮に金メッキではなく、アルミ合金に金メッキ?。

酸化皮膜がついていないか?、半年に1度 はずして確認!

コンタクトスプレーで磨いて コンタクトグリースを薄く塗る

穴に線を少しだして、ネジで締め上げる。ラジオペンチを使って、しっかりとネジをしめないとすっぽ抜ける。

バナナプラグも広がりが足りず、アンプやスピーカー側のバナナジャックが緩くて、すっぽ抜ける場合、プラグの「く」の曲がりを大きくしてやらなければならない。

ケーブルは芋ネジで固定、シリコンカバーで絶縁する昔ながらのタイプ(2×4本 1400円)が、信頼性が高い。

ケーブルの緩みも少なく、緩んでもグサグサするので分かりやすい。

バナナプラグをケーブルに取りつける

- 被覆をむいて銅のより線を出す

- プラグの元に刺して先をほぐす

- ネジこんで固定

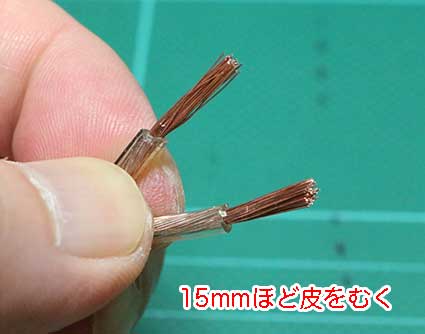

スピーカーケーブルの線をむく

スピーカーケーブルの被覆(皮)をむく。

Amazon Basics のスピーカーケーブルは、銅覆アルミ線(CCA)。太さが、1.3mm2と記載されている。AWG16に相当する。

ケーブルストリッパーで、AWG18(1mm径)までのものは被覆がむけない。

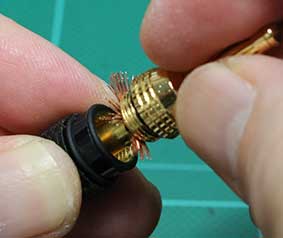

銅線をプラグにさして先をほぐす

プラグは、赤と黒、白と黒など色分けされている。

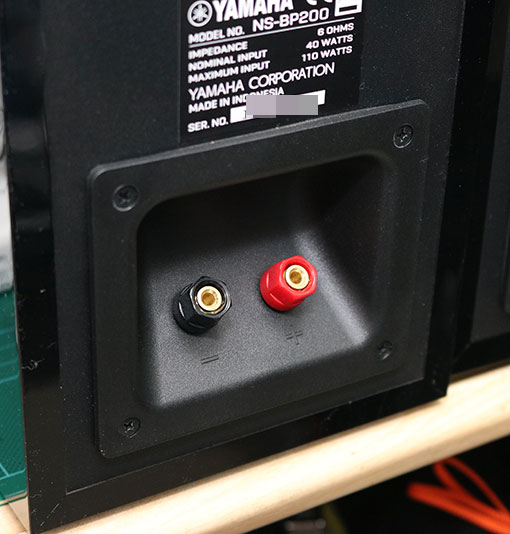

スピーカー側の端子は、赤と黒の色に分けられている。

スピーカーケーブルは、赤と黒と交差しないように同じ色になるように(極性が同じになるように)取りつける。

銅線は、7,8mm飛び出るようにだしてから、指で軽く先をほぐしていく。

かたよらないように、全体的にほぐしてネジのついた先のカップに、はまるようにするのがコツだ。

絶対にAVアンプの上で作業してはいけない!

小さい銅線の切れ端が、AVアンプの空冷スリットから基板に落ちて、ショートして基板を壊す!

ほぐした銅線が長すぎると、うまく ネジこめない。短いと、銅線を固定できずに すっぽ抜ける。

中途半端だと、ケーブルが音で振動する時にジャリジャリのノイズの原因になる。

銅線がはみでないように、カップに収めるように、うまくねじ込んでいく。

銅線をしっかりと固定できたら、引っ張ってもケーブルが抜けることはない。

買う時は、ギリギリの5ペアではなく余分に買っておきましょう。

プラグの回転するバネ部分が緩くて 接続不良が多い。バナナプラグを揺さぶると音が出るw

対策として、回転しないようにハンダづけで固定してから、どのプラグも接続不良が起きなくなった。

ハンダづけするときに、Oリングなど樹脂部分を全部外す!

プラグが回転してケーブルのヨジレをなくす効果よりも、接続不良になることの方が困る。

スピーカー端子にケーブルをつなぐ

AVアンプ側のバナナプラグができたので、スピーカー側につなぐ線の処理をする。といっても…

15mm被覆をむいて、銅線をよじって(ねじって)まとめておく。

レバーを押して、銅線を入れる穴を開く。銅線を押し込んでから、レバーをはなすと、ロックされる。

単純な構造だ。このスピーカー側の端子は、何十年も変わっていない。

1年ほどで、銅線の表面や端子側の銅の板の表面に酸化皮膜がついて、通電が悪くなる。つまり、音が悪くなる。

半年に1度、この端子とスピーカーケーブルの銅線を接点復活材(コンタクトスプレー)で綺麗にしてから、差しなおすように心がけよう。

金メッキではない端子や銅線の端は、酸化皮膜を付きにくくする コンタクトグリースを少しだけ塗って、ティッシュで拭き取っておく。

スピーカーのバナナプラグ差し込み口にキャップが付いているものは、ラジオペンチでつまんで ひっぱれば とれる。

スピーカーのターミナルにバナナプラグをさす場合、バナナプラグの回転部分もふくめて全部ハンダづけすると良い

両端をバナナプラグにする。スピーカー側は振動で緩みやすいので、プラグもきつめに刺さるささるものを選ぼう。

銅線の端をハンダメッキで補強する … 良い音を長持ちさせるために

スピーカーケーブルにも寿命がある。10年で被覆がべたついたり、ボロついて、銅線が黒く酸化してくるので交換する。

ばらつく銅線には、ハンダメッキで固めておくと良い。

音で振動をし続けるスピーカー側は、振動が原因の接触不良が起きる。

銅線だけだと、酸化皮膜ができて、徐々に電流が通りにくくなっていく。

スピーカーの音が小さくなったり、音の振動でバリバリと雑音がはいったりするようになる。

だまされないようにしましょう。

過去30年を振り返って、ハンダで銅線の端を固めておく方が接触不良や、ケーブル付け根の疲労による断線のトラブルがない。

-

-

温調 はんだこて goot(グット) PX-280 80W を買って使っているのでレビュー

電子工作をするのに絶対必要な ハンダこて。 枯れた道具なので、毎年Newモデルが発売されるものではない。 2021年12月、gootの新しい温調ハンダこてが発売されたので買った。 結論から言うと、 「 ...

スピーカーケーブルではなく、10A以上 流れるような線では、ハンダメッキ部が 経年的に酸化して 抵抗が大きくなって発火するので注意!

柔らかいハンダに、スピーカの振動でバネで押しつける接点の銅の板が食い込む。音の振動で接触面積が、動的になじむので接触不良になりにくいんだろう。

バナナプラグ側は、ハンダメッキは付け根の部分に少しやるだけにとどめておく。

銅線の先は、ばらけることで、プラグ側のカップの中に広がって固定される。ハンダで固めてしまうと、うまくプラグがネジこめない。

そもそも、この部分も年に1度ははずして、接点復活剤で綺麗にしてから、またネジこんでおくものだから。

横の穴に線をだして、ネジで閉めるタイプでは、ハンダメッキをしておくと、銅線の細かいのがでなくて安全だ。

左右の端子が短絡すると、アンプを壊してしまう。不安なら、熱収縮チューブをかぶせておくのもありだ。

バナナプラグがキツい、ゆるい時の調整方法

バナナプラグのバネの部分は、アンプやスピーカーのバナナプラグジャックの径の大きさによって、緩かったり、きつかったりする。

中国製パチモンは加工精度が悪いので調整が必要だ。

キツくて バナナジャックに入らない時は、バネ部分をラジオペンチなどで 軽くつまんで 広がりを縮める。

薄い金メッキがはがれるので、ラジオペンチではさむ時、ティッシュやキッチンタオルを間にいれてやると 傷が付きにくい。

緩い時は、バネを広げる。尖った先をすき間に差し込むと良い感じに広がる。

プラグが きちんとささっていないと、電気抵抗が大きくなるので、音が小さくなったり、ジャリジャリの雑音がでる。

調整は大切だ。

スピーカーケーブルで注意すること

- スピーカーケーブルの余った部分を丸めてはいけない

- スピーカーケーブルの長さは、引き回しぎりぎりの必要最小限にする

- スピーカーケーブルは、たばねてはいけない

- ウーファーの近くにAVアンプを置くとケーブルが共振して緩んで接続不良になりやすい

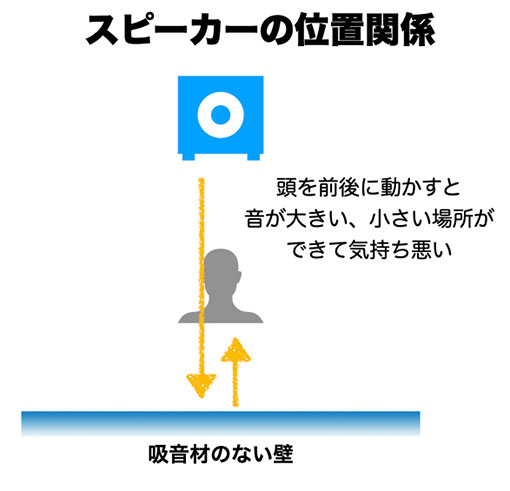

スピーカーの配置は、壁からの音の反射波の逆位相化による音ムラに注意しよう。特に、サブウーファーは、その影響が大きい。

スピーカーの配置から、AVアンプとの距離をかんがえて、ケーブルの長さを調整する。

自分のPC部屋自慢(#お前らのpcデスク周り晒していけ)で、ケーブルを見せないように、まとめている人しかいないw

スピーカーやマイクケーブル、USBやディスプレイケーブルも一緒に束ねると、諸々の誤動作の原因になります。

物事を知らないニワカの証拠ですw

AVアンプのスピーカー自動調整機能を月1回やる

AVアンプは、スピーカー自動調整機能がついている。三脚にマイクを付けて、AVアンプにつないで調整をしよう。

スピーカーケーブルのどれかの接続不良があると、スピーカーの音量調整の数値がいつもと違ったり、スピーカー自体が認識されないこともある。

1度抜き差ししたら、AVアンプでの自動調整を忘れずに!

暑かった夏から 寒くなる晩秋に オーディオケーブルの抜き差しを!

2023年は、冬の大雪、真夏の高温と寒暖の差が大きな1年だった。

寒くなる 晩秋(11月)は、ケーブル類のメンテナンスをしよう。

夏の間に緩んだ コネクタの抜き差しをする。

端子に酸化皮膜がついているので、コンタクトスプレーをかけて 拭き取って磨いてから 差しなおす。

スピーカーケーブルのバナナプラグのメンテが終わって 配線しなおしたら、必ず、AVアンプのスピーカー調整をしておこう!

まとめ

「オーディオ」を趣味にしているとブログで自慢するなら、スピーカーケーブルとバナナプラグの扱いにも 慣れているはずなのだが…。

最近の「オーディオ」とは、スマホが音源で音の再生はワイヤレス イヤホンとヘッドホンのことを意味するらしい。

アンプにスピーカーをケーブルでつないで音を出す仕組みすら知らない子もいて、驚かされる。

2020年から潮目が変わって、日本の衰退が加速しています。

「銅線の端の処理にハンダメッキしといた方が良いよ」とコメントを入れても、「ハンダメッキって何ですか?」って返事がw

ハンダこても持っていない、ハンダづけもしたことがないって、中学の技術で何をやっていたのか? と呆れる。

他にも、アンプ内蔵の「アクティブスピーカー」とパワーアンプにつないで使う「パッシブスピーカー」の違いを知らないとか…。

基本的な工具の名前を知らない… これの名前は?

ラジペン(ラジオペンチ)っていうんだよ。 ネジペンチじゃないw。

って、ラジペンすら持っていない連中が、ガジェット通をかたり ステマ犯罪をやっている。

バナナプラグのスピーカーケーブルやスピーカー台を自分で作れないのに スピーカーのうんちくを語る…

ずぶの素人くせに、「オーディオに詳しい」から「皆におすすめのスピーカーはこれだ!」とか、デタラメの記事を書くんじゃねぇ!

オーディオの知識が全くない連中が、「オーディオマニア」と嘘をつき、ブログや動画でスピーカやイヤホン、ヘッドホンを売り煽る… アフィカスだらけのひどい状況だ。