2014年の11月に、Netatmo ウェザーステーション NET-OT-000001を購入しました。5年以上使っての長期レビューとレポートです。

2018年5月にNetatmoの屋外モジュール(屋外気象センサー)が故障したので、新たに買い直しました。

Netatmo ウェザーステーション NET-OT-000001 って何?

Netatmo ウェザーステーション NET-OT-000001は、フランスのNetatmo(ネタトモ)が開発した気象観測装置で、IoTの先駆け的な存在です。

主な特長をざっくりと個条書きにすると

- 屋内の室内におく親機と屋外において外気の観測をする子機のペアが基本セット

- Wi-Fiでインターネットにつないで気象データをNetatmoのサーバに送る仕組み

- 気象観測データは、スマホやタブレット、パソコンのブラウザーでNetatmoのサイトからみる

- 屋内用の観測装置は、3台追加できる

- 追加で、雨量計と風速計も追加できる

があります。

代理店がフォーカルポイント コンピューターから、Netatmoの国際商務株式会社にうつったこともありました。

その後、日本でのサポートがなくなり、並行輸入品をAmazonで買い、ノーサポートで使うしかありませんでした。

2025年年5月現在、Amazonで正規輸入品が買えるようです。(売り切れですが)

公式サイトも、日本語でのサポートが 復活しています。→日本国内におけるヘルプセンター

詳しい使い方は、同梱のイラストと、英語の説明書の通りにやれば、とくに難しいことはないと思います。

測定したデータは、Netatmoのサイトにアップロードされ、そのサイトをパソコンのブラウザやタブレットの専用アプリで見る仕組みです。

Netatmoの会社が無くなれば、この気象観測装置は使い物にならなります。

Netatmo ウェザーステーション NET-OT-000001 を写真で紹介

内容物は

- 親機本体(屋内用モジュール)

- 子機(屋外用モジュール)

- USBアダプターと世界各国用のプラグ

- microB USBケーブル

- 子機にいれる単4電池2本(お試し)

- 子機を固定するためのネジ、ベルクロ(マジックテープ)

Netatmoは世界中で売られているので、AC-USBアダプター用のプラグがついています。日本のACプラグ用のものを付けてつかいます。私は、スマホ用のUSBアダプターを使っています。

大きいアルミの円筒形の方が家の中用の屋内モジュールです。

小さいアルミの円筒形の方が、外の軒下など雨のかからない場所に取り付ける屋外モジュールです。

外におく子機は、屋内のNetatmo 親機本体と独自の無線でデータ通信をしますから、窓を介して見通せる範囲に設置します。

室内のNetatmo 親機本体がWiFiルーターを介してインターネットへ接続します。

Netatmo本体と屋外子機モジュール(雨量計、風速計も)同士は独自に無線通信をするので、WiFiルーターと屋外子機モジュールが直接Wi-Fiでつながっていません。

家の外用(屋外)の観測装置は、防滴構造になっています。単四乾電池2本で動きます。

電池の持ちは、アルカリ乾電池で1年間程度使えます。

電池を入れて蓋をするのに、バネがキツいので、ちょっと手間取ります。年に1回しかやらないので慣れがありません。

屋内側の本体には、microBポートがあります。

- 設定の時にパソコンにつなぐ

- USBアダプターから電源供給としてつなぐ

という用途になります。

本体のてっぺんは、ボタンになっていて、その場で気温などの気象データを測定してデータを送りたい時に押すと、即時測定モードになります。

付属のAC-USBアダプタは、世界各国の主要なコンセント形状のアダプタが付け替えられるユニバーサルプラグ式です。これが大きく扱いにくいんです。

私は、携帯電話用の小さいAC-USBアダプタ(ミツミ)に付けて使っています。今ならスマホ用で千円以下の良質なものがいくらでも買えます。

本体設置場所に注意

Netatmo本体は、Wi-FiルーターやWi-Fiアクセスポイントと無線でデータ通信ができる場所に置きます。

さらに、屋外の子機モジュールとNetatmo本体とが独自に無線でデータ通信をやるので、窓に近い電波の届く場所に置くようにします。

ガラスの窓ごしにお互いが見える範囲で置くのが良いと思います。

屋外用を固定するために

- ベルクロ

- ネジとコンクリートプラグ

が付いています。

ベルクロは、朽ちるので、タイラップ(結束バンド)でポールのような場所に固定します。

壁に付ける場合は、ネジを効かせるために、穴をドリルで開けてからコンプリートプラグを打ち込んで、ネジで固定します。

屋外モジュールの設置場所

屋外に設置する子機モジュールは、直射日光の当たらない、風通しの良い北側の軒下がベストです。

窓に防犯の格子があれば、そこに取り付けるといいでしょう。なければ、壁にネジをつけて取り付けます。

昔の小学校には、百葉箱という、芝生の庭に高床式の格子になった白い箱が置かれていて、朝昼晩、気温計と湿度計の数字を気温係当番の子がノートに記録していました。湿度計の水の補充もしてましたよね。

アレをイメージしてください。

南側の日の当たる場所につけると、日が当たっただけで外気温が上昇し、夏場だと50度とか異常な数値をだすようになります。

本体をパソコンにつないで設定する

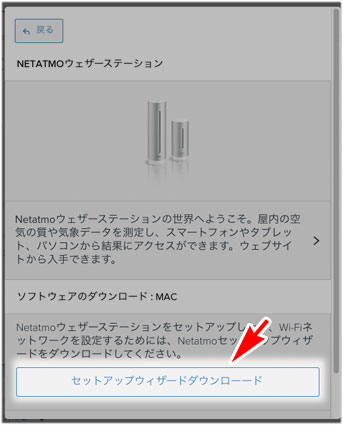

説明書通りに、パソコンにUSBケーブルでNetatmoの本体をつないで、設定用のアプリケーション「セットアップウイザード」をダウンロードして使います。

Netatmo セットアップウィザードのダウンロードの手順

Netatmoのサイト(https://auth.netatmo.com/access/login)にアクセスし、

サインアップ手続きでメールアドレスなどを登録

Netatmoのユーザーサイト(https://my.netatmo.com/)にログインして、

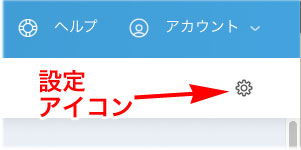

右上の設定の歯車のアイコンをクリックして、

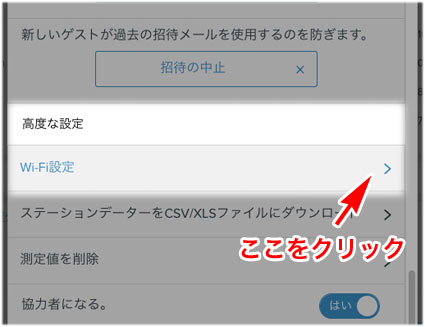

ポップアップウインドウを下にスクロールして、「高度な設定」から、「Wi-Fi」の設定をクリック

「セットアップウィザードダウンロード」をクリック

です。

Netatmoをスマホやタブレットから登録する

- アプリをGooglePlayか、AppStoreで、「Netatmo」を検索してダウンロード

- アカウント作成(IDは自分のメルアド)

- セットアップウィザードに従ってWi-Fiの設定をする

NetatmoをWi-Fiルーターに接続

NetatmoをPA-WG2600HP2につなぐ方法は、こちらで紹介しています。

-

-

気象観測装置 Netatmo を PA-WG2600HP3(Wi-Fiルーター)につなぐ方法

Netatmoは、フランスの会社が開発したクラウド&IoTの家庭用気象観測装置です。このページでは、NetatmoをWi-Fiにつなぐ方法を解説します。 Netatmoについては、こちらの ...

一度設定をしていれば、NetatmoがWi-Fiに接続できないことがあっても、(屋内モジュールは常に電源が入っている状態であれば)7日ほどはデータを保持しています。

Wi-Fiがつながると、屋内モジュールに貯めたデータを一度に送るようになっています。

Wi-FiルーターのPA-WG2600HPでは、IoT機器の接続が不安定でつながらないことが頻繁にありました。

今使っているPA-WG2600HP2やPA-WG2600HP3では、その問題が起きていません。

さらに安定してつなぐために、固定IPアドレス指定にする方法は、こちらで紹介しています。

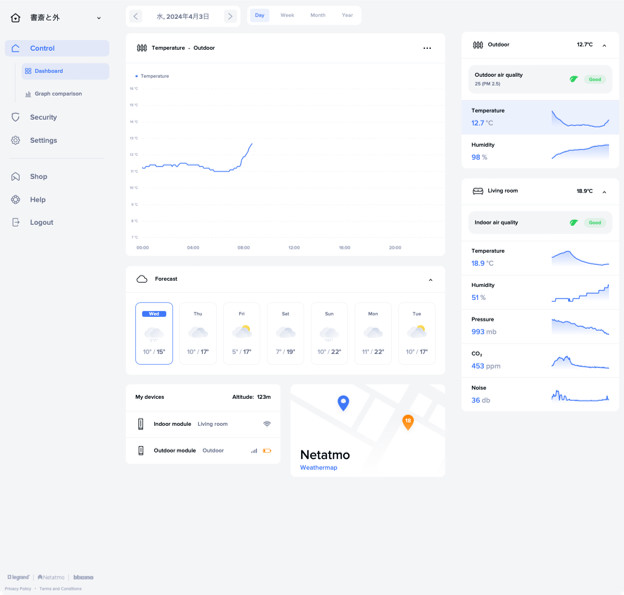

Netatmoの気象データをブラウザでみる

アップロードされた気象情報は、パソコンの場合はブラウザで見られます。スマホやタブレットは専用のアプリでみることができます。

2024年4月から、シンプルなデザインに変更になりました。

Netatmoのサーバーの負荷は減りますが、ユーザ側からすると 表示がわかりにくくなって使い勝手が悪くなりました。

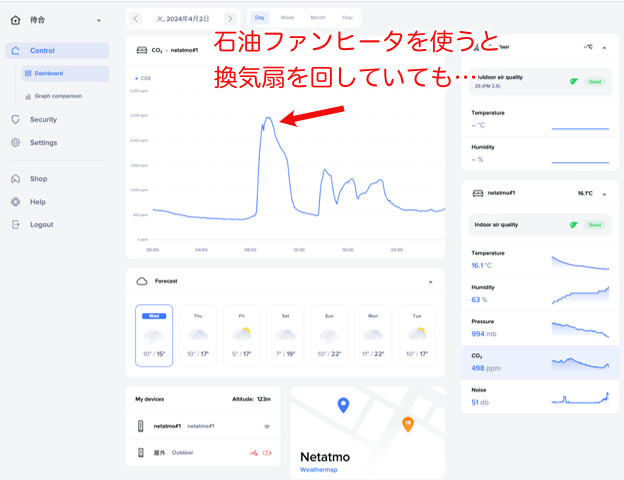

ブラウザで見たときのはこんなかんじで見られます。

一日の気温や湿度、気圧がグラフで表示されます。Netatmoの親機(屋内モジュール)には、気圧以外に、音と炭酸ガスセンサーがついていて記録されます。

石油ファンヒータをつけていると二酸化炭素の量が増えていることとがわかります。

換気扇は回し続けていないと、室内の炭酸ガス濃度が3000ppm(0.3%)を超えて酸欠の危険な状態になります。

毎年、冬期12月〜3月の、外気温計が氷点下になる時、エアコンだけでは室温があがりません。屋外機がすぐに凍結してしまうので、エアコンが霜取りモードで「プシュー」って止まります。

炭酸ガス濃度は、3%以下に

炭酸ガスの濃度は、3%(3000ppm)を超えるとヤバいです。

もっと危険なのが、一酸化炭素ですが、そのセンサーは、このNetatmoにはありません。

ただし、炭酸ガスが空気中に5%とか10%とかになると、燃焼系の暖房器具からは、不完全燃焼による一酸化炭素が発生するようになります。石油ファンヒーターは一酸化炭素センサーがあって、自動で停止します。ってか、センサーが感知するくらいの一酸化炭素が空気中にあるのは、危険です。

炭酸ガス濃度も、心肺機能が落ちている老人の居る家庭では気を付けましょう。鼻に酸素のパイプをつけてプシュプシュとやっているような老人のいる家庭は特に!

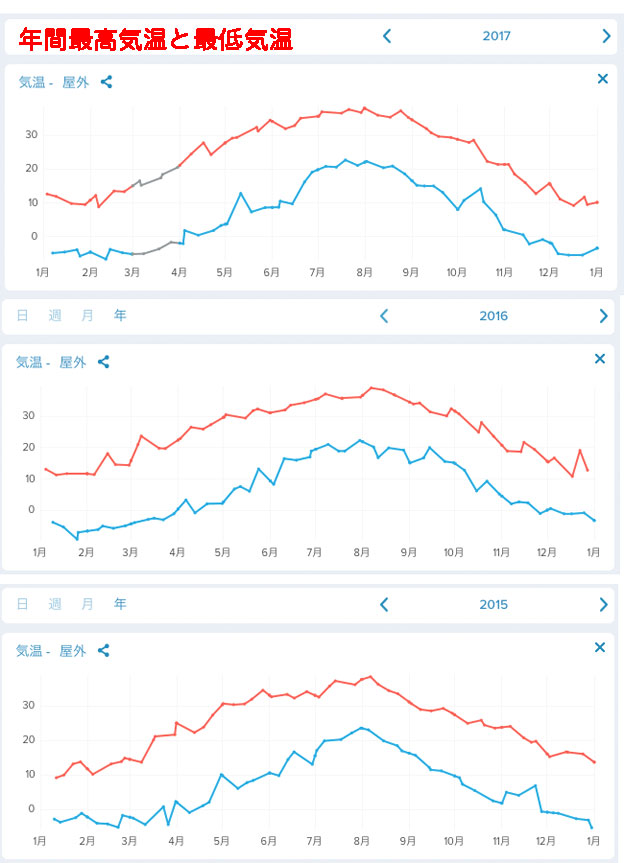

過去の気象データをグラフでみる

三年使っていると、こうやって、過去のデータをグラフで表示できます。

たとえば、2015年の11月は暖かな日が続いたおかげで、白菜や大根がよく育ちました。

ところが、2017年の11月は、中旬から氷点下にさがることがあったため、台風で全滅したダイコンやカブラを種から蒔きなおしても、育っていません。

こんなかんじで、年間のデータを比較しながら、あるいは、霜が降りる時期を見極めるなど、家庭菜園には非常に有効に使えます。

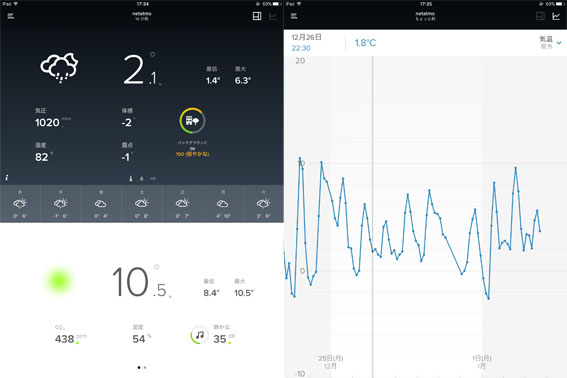

スマホやタブレットでNetatmoを表示する

以前は、iOSのNetatmo アプリの表示が崩れていて、見にくかったのですが、最近は良くなりました。

冬場の朝は、布団の中から、iPadのNetatmoアプリを開いて外気温と室温をチェックしてから、気合いを入れて起きるようにしています。

タブレットで、グラフを見るときは、ある程度の期間になると、最低と最高の折れ線グラフ表示になるなど、なかなか良く出来ています。

Android版のNetatmoアプリは、ウイジェット対応

Android版のNetatmoアプリは、ウィジェットに対応しています。ホーム画面の好みの場所に、気象情報を表示できます。

机の上に、Androidダブレットを置いて、各種ウイジェットを表示してカッコイことができます。

ウィジェットの設定

ホーム画面のアプリなどのアイコンを避けて、壁紙を長押しで、

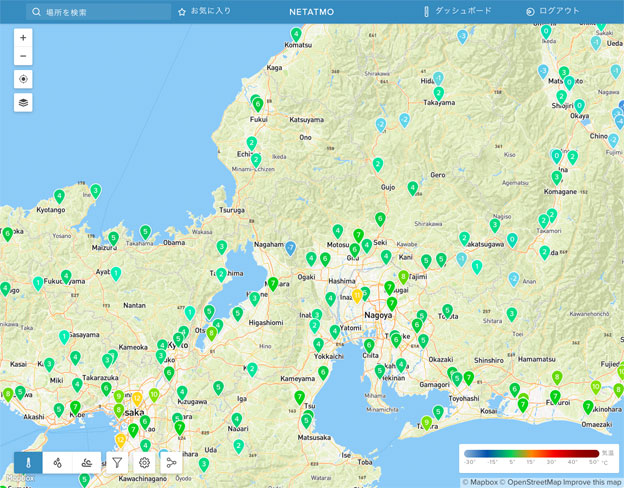

世界中のnetatmoユーザからのリアルタム情報をブラウザで見られる!

Netatmoのすごいところは、世界中にいるNetatmoのユーザの気象情報を見られるということです。

この地図を見たいがために、Netatmoを買ってユーザになる人もいるくらいですから。

自分のNetatmoの位置表示は、かなり正確なので、ストリートビューで誰んちか? 見られてしまいます。

そこで、位置を他人に知られたくない場合は公表しない設定(「協力者になる」を「いいえ」)にしておきましょう。(自分のIDでログインしていると非公開でも、自分のところは表示される)

もちろん、この地図は、Netatmoユーザがログインして見られる地図なので、誰もが見られるわけじゃありません。

どうしても公開したくて、登録する設置位置をずらして設定したいのであれば、近くの標高が同じところを指定します。

Netatmoの気圧は正確です。自分の位置情報で標高差に合わせて気圧を補正していますから、Netatmoの接地場所とその標高差を正確に設定しましょう。

Netatmoをどう使いこなすのか?

スマホで自宅の室温も見られますし、外気温も見られます。

冬場、車で遠出していて、自宅に帰るとき、自宅の外気温をチェックします。氷点下5度なんてことになっていると、家の前の道路が凍結しているかもしれないなと思うわけです。

室温がさがっていると、エアコンの電源を遠隔操作でいれることの目安になります。

-

-

Nature Remo 2gen(ネイチャーリモ 第二世代)を買ったのでレビューする。設定も簡単に紹介

Nature Remo (2nd Generation)の使い勝手や設定のやり方の長期レポート です。 購入品目:Nature Remo 2nd Generation(Remo-1W2)、 ...

寒々とした自分の部屋に帰るのは、ちょっと悲しいので、帰る前に、スマホでエアコンに電源を入れ照明を付けて明るくしておく ってこともできます。

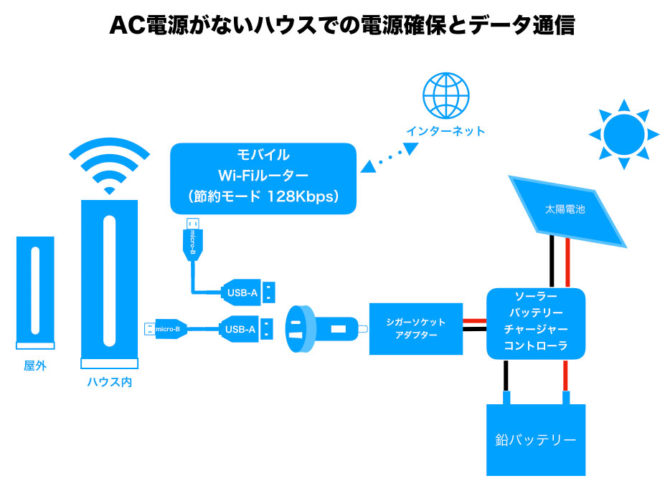

農業用途にNetatmoは使える

温度管理の必要なビニルハウスなど農業用途としても、Netatmo ウェザーステーション NET-OT-000001は、使えます。

データ通信ができるモバイルWi-Fiを使うことで温度と湿度を観測、記録する農業用データロガーとして、導入コスト的にも1桁安くでき、維持費もかなり安くあがります。

温室の管理にNetatmoを導入しているところが増えてきました。

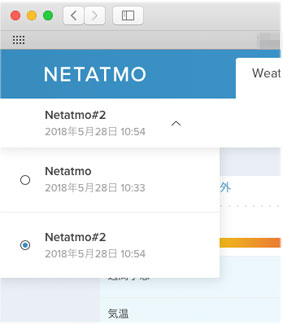

同じアカウントで複数のNetatmoを管理

Netatmoにハマると何セットも買ってしまいます。

一人で複数のNetatmo ウエザーステーションを導入し管理する場合は、特に理由が無い限り同じアカウントで登録すると、ブラウザからのログインが面倒にならずに済みます。

複数のNetatmoは、左上のプルダウンメニューで選べます。

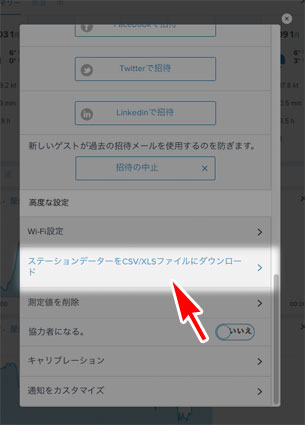

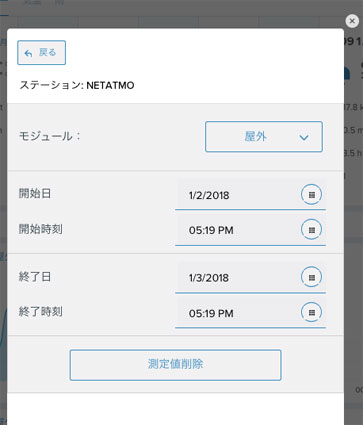

アップロードされている気象データは、CSVファイルでダウンロードする

ブラウザで右上の設定のアイコンをクリックすると、ウインドウが開きます。

そこの一番下の方へスクロールすると、「ステーションデーターをCSV/XLSファイルにダウンロード」という項目がでるので、それの右をクリックします。

欲しいデータの指定します。

- 屋内なのか屋外なのか?

- 全てのデータなのか? 間引いた間隔のデータなのか?

- 期間

を指定して、ダウンロードできます。

なお、Netatmoの更新は、○○時15分と45分の30分間隔です。一日48ポイントの測定値になります。

その他の追加モジュール

室内モジュールは別売の1万円で購入できます。最大で3台追加できます。

風速計モジュール、降水計モジュールも販売されています。

大切なことなので、繰り返します。

屋外モジュールは、室内のNetatmo本体と独自に無線で交信するので、窓や薄い壁などが介在しても見通せる範囲(〜20m程度)に設置しなくてはなりません。

だから、アパート住まいの人は厳しいと思います。

フォーカルポイントが、典型的なアフィカスブロガーに、フルセットをタダで与えて、提灯レビュー記事を書かせていたみたいですけど、彼の家は、風速計も雨量計もまともに設置できないでしょうに。

もっと、まともに使えて、レビュー記事がかけるユーザを選びなさい。

連日の氷点下の続く冬場は、降水量が量れない

2018年1月〜2月の大寒波では、連日最低外気温が、マイナス5度などになって凍り付きました。寒いと雪が降っても、雨量計の計りが凍り付いて動きませんので、雨量はまったく正確にでません。

ちなみに、気象庁や自治体の降雨量計には、電熱ヒータがついていて、氷点下になるとヒーターがONになって、雪を溶かして降水量を量ります。

HomeKitとの連携

アップルのSiri(音声認識制御)と連携できるHomeKitに対応するようです。

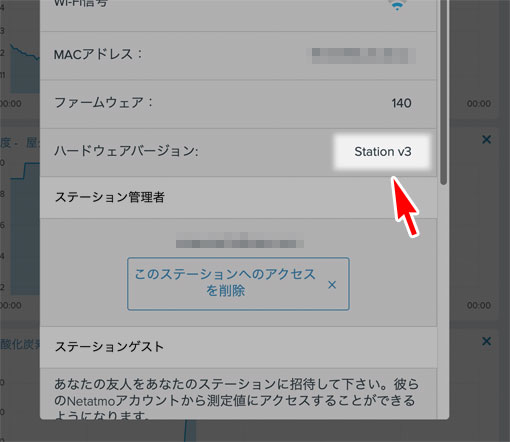

ブラウザでNetatmoのユーザアカウントにログインして、「設定」のウインドウを開いて、ハードウエアバージョンを調べます。「Station v3」なら、HomeKitに対応できます。

iPhoneへ、Netatmoの気象情報データがトリガーとして使えるようになります。しかし、HomeKitは対応機器が少ないので実用的ではありませんが。

今後、Amazonのアレクサ、Googleアシスタントへの対応が望まれます。

Netatmoの故障

屋外モジュールは、直射日光はさけているものの、雨、風、台風、夏の40度から、真冬の氷点下マイナス10度というサーマルサイクルに晒されているため、寿命が短いものです。

2014年12月に稼働を始めたNetatmoの屋外モジュールは、2018年5月に故障しました。

屋外モジュールの故障の症状

- 電池の減りが早くなった

- 屋内モジュールとの無線のつながりが悪い

- 屋外モジュールが認識されない時期がある

- 電池を入れ替えると一時的に復旧するが、すぐに認識されない

- 認識されなくなった

と徐々に悪化していきました。

Netatmoの修理は?

2019年8月、サポート先が不明になり、日本国内サポートは、消滅しました。

2018年5月時点で、サポートは、Netatmoの代理店 「国際商務株式会社」が担当するようになりました。

公式サイト:https://netatmo.liveagent.jp(リンク切れ)

前の代理店だったフォーカルポイントコンピュータでは、保証期間内の無償交換を過ぎると、有償の新品交換をしてくれていました。

国際商務では、

- サポートは、チケット提出制で、購入証明書なしでは受け付けない。

- 購入証明書(Amazonで買った場合は、「領収書/購入明細書」の画像ファイル)

- NetatmoのID登録必須

- 電話でのサポートなし

- 屋内と屋外モジュールで1セットなので両方を送り返せ

という条件を課していました。

今回は、新しいのを追加購入し、古い方は、屋内モジュールだけで使うことにしました。

2025年5月時点で、Netatmoの公式サイトに日本語ページが復活し、ヘルプセンターからサポートに関するPDFファイルがダウンロードできます。

まとめ

ここ数年で注目を浴びているIoTを最も活用できているのが、このNetatmoだと思います。この気象観測装置のおかげで、家庭菜園に貢献しています。

室温などが、出先から分かるので、エアコンの制御などのスマート赤外線リモコンと合わせて使う事で、なにかとブログネタ になりそうな事ができるようになりました。

この記事は、旧ライブドアブログの記事をリライトして、さらに充実させるために、こちらに移動しました。

2018年5月26日から新しいNetatmo2号機を稼働させています。

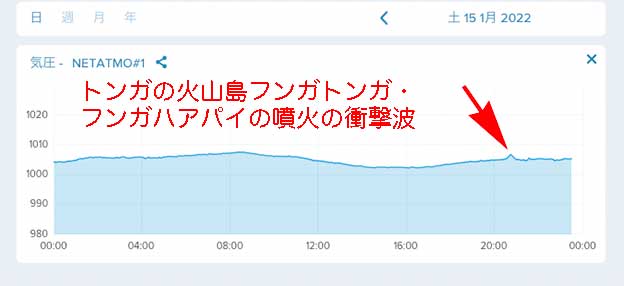

2022年1月15日 土曜日 午後に、南太平洋のトンガで火山の大爆発がありました。その衝撃波が、日本に 20時すぎから届いたとのニュースがありました。

#1、#2共に、気圧の変化が、20時45分頃に1hPa程度あったのが観測できています。

火山の威力のすさまじさを気圧計で知ることができた例です。